料理人と文化の当事者たちが集い、難波道具屋筋から新たな食文化を創発するプラットフォーム

課題 理想はあるが組織が抵抗し停滞。EC普及など環境変化にモデル未適応。

その背景 使い捨て志向が増え、徒弟・道具屋筋中心の文化がECで変容。

資源 72年の信頼と、無料研ぎチケットによる独自の顧客フィードバック。

着目点 包丁販売(WHAT)ではなく、料理人の自己表現と自立(WHY)を支える「場」。

解決方法 社員を巻き込んだワークショップを通じてビジョンを「文化を興せ」に再定義。休眠していた2階スペースを体験拠点「一十一」に刷新し、組織変革と新規事業を同時推進。

老舗包丁ブランド「堺一文字光秀」を運営する一文字厨器は、安価な道具の台頭とEC普及が進む中、食文化が消耗される危機に直面していた。社長の田中諒さんは、理想を追求したいにもかかわらず、社員の抵抗などにより「前に進みたいのに、進めない」状況に強く違和感を抱えていた。SASIは、創業者の精神を継承しつつも、同社のアイデンティティを「料理文化を興す」ことだと再定義。社員を巻き込んだ共創ワークショップを通じて、休眠していた2階をコミュニティスペース「一十一(いちとい)」として再生させ、ビジネスモデルと組織の変革を同時に実行した。この結果、組織は「全アンチから自走的組織へ」と変貌し、オープン後の約2ヶ月でスタッフ主導によるイベントが19本開催されるなど、文化の当事者たちが集い問いを深掘りする場として、活発なスタートを切っている

小売の成功体験が足かせに。EC時代に、理想はあるのに前へ進めない。─ 課題と背景

一文字厨器は創業以来、大阪・難波の道具屋筋という立地と、親方から若手へ教え導かれる徒弟的な文化の中で、プロの料理人たちに広く愛されてきました。しかし、同社は自社工場を持つメーカーではなく、堺の職人たちが作った包丁を販売している立場にあり、ECの普及という外的環境の変化に直面し、従来のビジネスモデルで良いのかという問いに直面していました。さらに大きな課題は、組織の内部にありました。3代目である田中社長が描く、データ化やビジネスモデルの変更といった「理想」に対し、社内には否定的な意見を持つ社員も多く、プロジェクトのプロデューサーである近藤の目には、会社が「前に進みたいのに、進めない」という強い停滞感として映っていました。田中社長が最初のヒアリング時に用意していた資料は、熱意に溢れていましたが、社員を巻き込む力に欠けていました。当時の社内状況について、後にスタッフからは入社時は地獄のような職場だったという言葉が出るほど、経営者と社員の間に大きな意識のギャップが生じていたのです。田中社長一人が悶々と高すぎる理想を考えている中で、いかにしてこの組織の停滞を打破し、変革を始めるかが急務でした。

「料理人の伴走」という原点。対話から見えた“文化を興せ”という核。─ アイデンティティの発見

SASIがまず着手したのは、田中諒さん自身と、会社の「根幹のアイデンティティ」を深く掘り起こすことでした。田中社長は、創業者の祖父が亡くなった後も、店に足を踏み入れた際に「おじいちゃんがおらんくなったはずなのにまだおるな」と感じ、この「思いをずっと持ち続けたら、まだおじいちゃんが生きていることになるんじゃないか」と思ったことが、家業を継ぐ強い動機となったと語りました。この田中社長の根源的な熱量は、「文化」や「社会との接続」に対する深い造詣に繋がっていました。SASIとのセッションの中で、田中社長は、文化とは、時代の要請に応じてダイナミックに変化しながらも本質を次世代に繋いでいく「伝統」である、という考えを整理しました。この哲学は、田中社長がWeb広告の世界から戻ってきた異色の経歴や、アート、IT、包丁を同一線上で捉える懐の深さとも結びついていました。また、一文字厨器の真の強みは、単なる包丁の販売ではなく、70年間続けてきた「研ぎサービス」を通じた使い手(プロの料理人)とのコミュニケーションであり、このフィードバックを元に商品開発を行ってきた点にあることが再認識されました。この「料理人の伴走」という本質的な役割が、変革の土台となったのです。

社員共創でビジョンを言語化。「一十一」を核に、ビジネスと組織を同時に変える。─ ブランド構築とデザインの意図

アイデンティティの発見に基づき、SASIは田中社長と社員を巻き込み、「ビジネスモデル変革と組織変革を同時に行う」という道筋を構築しました。核となったのは、休眠していた2階スペースを再生させる新規事業「一十一(いちとい)」の構想です。従来のコンサルティングとは異なり、このプロセスは「ワークをしながらクリエイティブする」という手法で、約1年半かけて社員全員で作り上げられました。

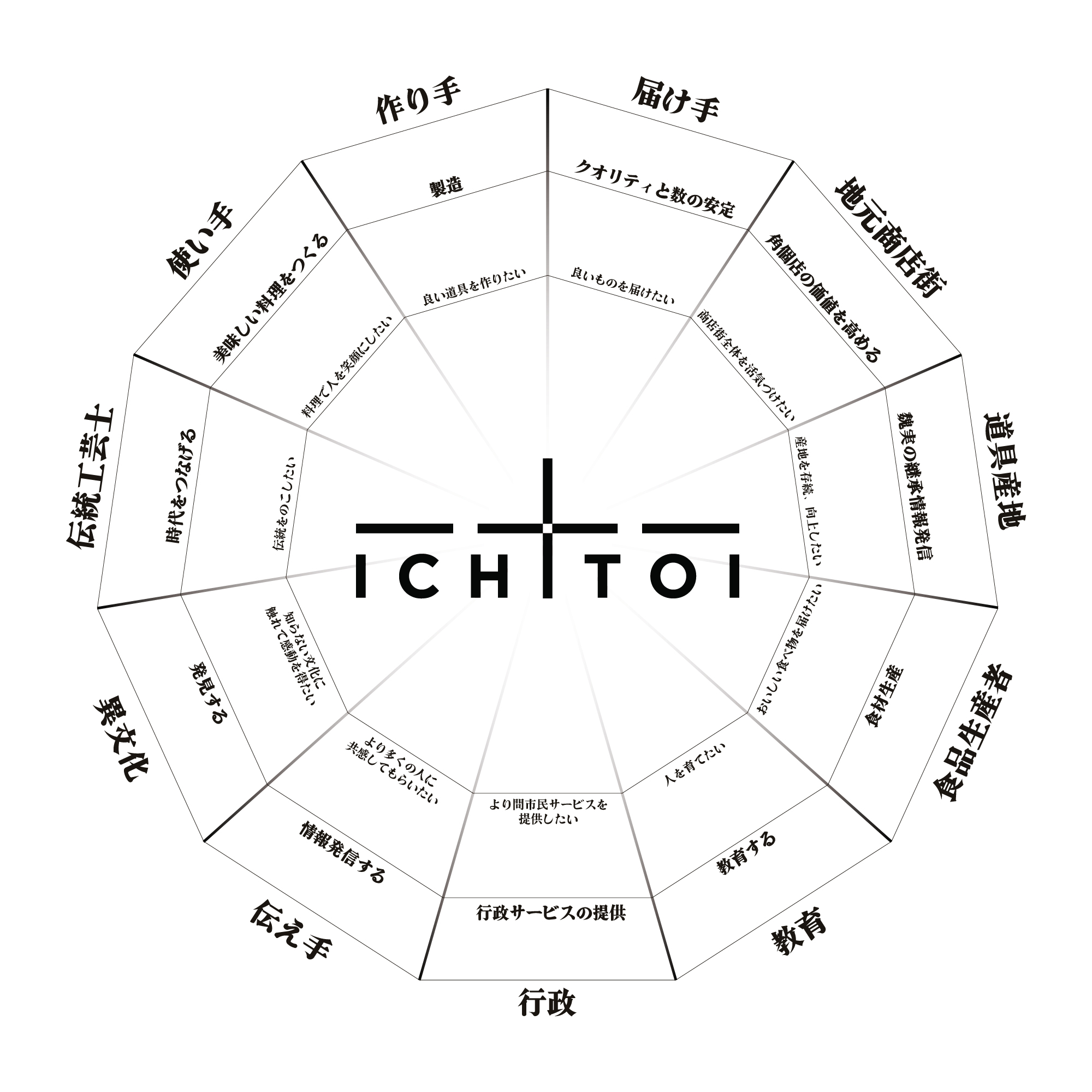

初期のビジョン「料理文化を発展させる」は、ワークショップを経て、より行動を促す「文化を興せ」という言葉に昇華されました。 新コミュニティスペース「一十一」のネーミングには、深い意図が込められています。一文字厨器の「一」と、食文化に関わる11のステークホルダー(使い手、作り手、届け手、地元商店街、道具産地、食品生産者、教育機関、行政機関、伝え手、デザイン会社、異文化/伝統工芸士)を意味する「十一者」に、社会へ「問い(とい)」を立てる場であるという意味を重ね、「一十一(いちとい)」と名付けられました。 この場所は、単なるイベントスペースではなく、Appleストアの2階のワークショップや、文学の聖地であるシェイクスピア・アンド・カンパニーのような、「料理人や包丁職人、生産者、行政、地域の人々が集まるコミュニティの場」を目指しました。

全アンチから自走へ。オープン2ヶ月でイベント19本——現場主導の学習循環が回り出す。

─ プロジェクトの影響

「一十一」のオープン後、プロジェクトは目覚ましい成果を上げました。最も重要な成果は、組織が「企業が取り戻した主体性」と「自走する組織」へと変貌したことです。かつて「地獄のような職場」と評された組織は、オープニング時には「能動的かつ諒さんの言ってることに共感しているようなそぶり」を見せるまでになりました。 具体的な変化として、イベントの自発的な立ち上げが挙げられます。2024年秋のオープン後、わずか2ヶ月で19本ものイベントが実施され、田中社長が指示しなくとも「社長が関わらなくともどんどんイベントが自発的に立ち上がってきた」状態になりました。スタッフは「自分達でよくしていこうという意識」を持ち、自ら企画や実践を行っています。 この組織変革の突破口となったのは、田中社長に共感し、周囲を巻き込むNo.2的な立場の社員の存在でした。この社員は「私は社長が言ってることを面白いと思ったし、もっとこうしていこう」という姿勢で組織の体質を3年ほどで変えていきました。 さらに、「一十一」では、研ぎワークショップの参加者から包丁のスキャンデータを取り、データベース化して1階の販売にフィードバックする仕組みを構築しており、これは新規事業から業務、人事、そしてDX変革を促す結果となっています。

これにより、全アンチから「自走的組織へ」の変革が実現しました。

クライアントの声

代表取締役の田中諒さんは、SASIとの取り組みをこう振り返ります。

「ヒアリングでは、思ってもみなかった角度からの問いを投げかけられることで、自分の思考が整理されていく感覚がありました」

「SASIは、思ってもなかったことを無理に言ってくるわけじゃない。自分が本当はやりたかったことを、一緒に言語化してくれる存在です」

「食道具文化にとって、長い目で見たときに“らしさ”や“価値”を残せることだけをやっていきたい。そのために、自分たちの手で文化を興す仕組みをつくりたいと思っています」

「『一十一』は本当に素晴らしい場所で、もう掛け値なしに自慢できる空間やし、スタッフもそう。ぜひスタッフに会いに、難波の道具屋筋に足を運んでほしいと思います」